Wettbewerb Innsbruck Q2

| Ort | Innsbruck |

|---|---|

| Fläche | 10.100 m2 |

| Auslober | ZIMA Stadtentwicklungs GmbH |

| Landschaft | grabner + huber landschaftsarchitekten partnerschaft |

| Visualisierung | Jonas Bloch |

| Status | Wettbewerb 10/ 2015, 3. Preis |

| Datum | 2015 |

| Mitarbeit | Ina-Maria Schmidbauer, Patrick von Ridder, Peter Scheller, Charlotte Meyer, Daniel Klinger, Beatrice Huff, Jeffy Huang, Theresa Bader |

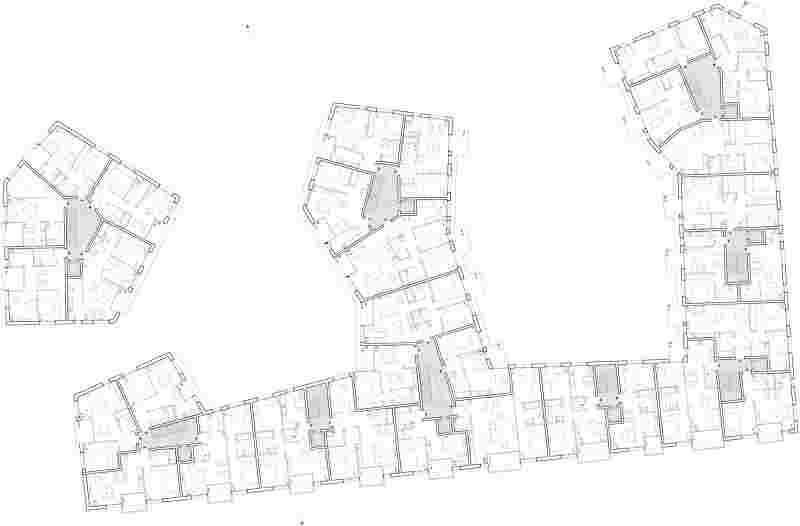

Das neue Ensemble fügt sich als ein zusammengehöriger Stadtbaustein in das Gefüge der bestehenden gründerzeitlichen Blockstruktur ein. Die bestehenden Baulinien entlang der Egger-Lienz Straße und der Sonnenburgstraße werden besetzt. An der Andreas-Hofer-Straße formt der neue Stadtbaustein, der besonderen Situation an der Schnittstelle zwischen Bahnhof und Innenstadt entsprechend, einen differenzierteren Stadtraum aus.

Ein aus dem Blockgefüge gelöstes siebengeschossiges Gebäude markiert als Hochpunkt von der Innenstadt wahrgenommen den Ort des Westbahnhofs. Vom Bahnhof aus bildet sich durch die vorgeschlagenen Aufweitung des Stadtraums ein Auftaktraum auf dem Weg zum Stadtzentrum. Gleichzeitig entsteht ein angemessener öffentlicher Ort der als Umsteigeadresse und Vorbereich der Ladennutzungen im neunen Stadtbaustein fungiert.

Ein weiterer Gebäudeteil im Inneren des Blocks teilt den Hofraum in zwei Bereiche. Den öffentlicheren, westlichen Teilhof auf dem Dach des Supermarktes, der über eine großzügige Treppe vom Vorplatz im Westen erreicht wird und der als Erschließungsraum der westlichen Wohngebäude und des Hochpunktes fungiert. Präzis gestaltete Vorbereiche zu den Hauseingängen bilden hochwertige Adressen und werden durch Sitzbänke zu einem urbanen Ort im Inneren des Gefüges ergänzt.

Im Osten findet sich ein ruhiger, grüner Wohnhof, der zum Teil als Freibereich der erdgeschossigen Wohnungen, zum anderen als ruhige Freifläche für alle Anwohner dient. Diese beiden Teilhöfe werden durch die im Inneren des Blocks polygonal geformten Gebäudeteile des Stadtbausteins umfangen und stellen sich als spezifisch gestaltete, großformatige städtische Freiräume dar.

Durch weitere Höhendifferenzierungen fügt sich der, an den bestehenden Gebäudehöhe von sechs Geschossen an der Egger-Lienz-Straße orientierte südliche Baukörper, gut in die umgebende Maßstäblichkeit ein. Gleichzeitig verbessern die Differenzierungen die Belichtung der entstehenden Blockinnenräume. Darüber hinaus entstehen auf diesen niedrigeren bzw. zurück gesetzten Stellen, Flächen die als Dachterrassen genutzt werden.

Die neuen Gebäude fügen sich gestalterisch und thematisch in den Ort ein. Sie schaffen eine Verbindung aus vertrauten typologischen Merkmalen wie die der vorgefundenen Erker der benachbarten Gründerzeithäuser, die die Länge der Bebauung rhythmisieren. Die vorgeschlagene Profilierung der Gebäudevolumen durch fein ausgeflieste Rücksprünge und deren geschoßübergreifenden Verschränkung führen zu einer ebensolchen typologischen Vertrautheit am Ort. Gleichzeitig werden neue, spezifische Merkmale der Häuser eingeführt, die etwa die Nähe zum Inn und den Bergen erkennen lassen. Die Materialien schaffen dabei einen dem Ort angemessenen, authentischen Kanon. Der mineralische, durchgefärbte wie mit Innwasser lasierte Kratzputz mit seiner sandig brüchigen Oberfläche tritt mit den spiegelnden und glatten, glazial wirkenden Glasflächen der zurückspringenden Mosaikflächen, die sich mit den Fenstern und den Verglasungen der 80 cm hervortretenden Erker ein kontinuierliches reliefierendes Band bildet, in einen spannungsreichen Kontrast.

Im Inneren der Höfe werden die Volumen im öffentlicheren westlichen Hof um eine schmale Balkonzone ergänzt die sich als Loggien in die Wohnungen zurückzieht. Im privateren Hof im Osten werden die Wohungsfreibereiche als weit ausladende Balkone in genannte Balkonbänder eingebunden.