| Ort | Berlin Köpenick |

|---|---|

| Fläche | 10.500 m2 GF |

| Wohneinheiten | 122 |

| Auslober | MUC Areal Bau GmbH |

| Landschaft | grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb |

| Datum | 2017 |

| Mitarbeit | Ina-Maria Schmidbauer, Patrick von Ridder, Peter Scheller, Ruth Auffarth, Dorian Cani, Felix Dick |

Das neue Stadtquartier Marienhain liegt in Köpenick in unmittelbarer Nähe zur Dahme und einem begleitenden Grünzug. Man betritt das Quartier über einen historischen Weg, der sich bis zum Fluß erstreckt. Nach dem großzügigen Eingangbereich weitet sich dieser zur Promenade auf und bietet unter Baumdächern die Möglichkeit zum Flanieren und Verweilen.

Die Bebauungstruktur gliedert sich in drei Bereiche:

- städtische Blockrandbebauung entlang der Wendenschloßstraße.

- in Nord-Süd Richtung orientierte offene Bebauungsstruktur, welche die Besonderheit der bestehenden Landschaftselemente interpretiert und die Durchlässigkeit des Quartiers herstellt.

- mäandrierenden Zeilen an der westlichen und südlichen Quartiersgrenze, die sich zum Landschaftsraum hin öffnet und das Quartier nach innen stadträumlich fasst.

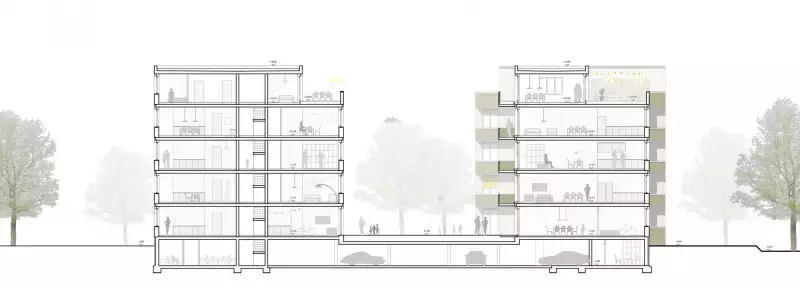

Die Häuserblöcke bilden eine städtische Kante zur Wendenschloßstraße. Hier entsteht ein öffentlicher Platz, an dem sich gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoß (Läden, Praxen, einer Apotheke) und ein Supermarkt finden. Der Auftakt der Allee am Wendenschloßplatz macht eine einladende Geste als Zugang zum Quartier. In der Mitte des Quartiers gelegen bilden zwei hufeisenförmige Baukörper, die sich mit ihren hofartigen Räumen zueinander öffnen im Zusammenspiel mit dem denkmalgeschützten Pförtnerhaus das Quartierszentrum, den Marienhainplatz, bilden. Großzügige Höfe, die den westlichen Abschluß billden, öffnen sich sich zur Parklandschaft an der Dahme. Als Übergang zum Park fassen zwei Gebäudeköpfe einen hainartigen Platz als Abschluss der „Marienhain-Allee“.

Die offene Bebauungsstruktur vermittelt, sowohl zur Allee wie auch zum Straßenraum mit definierten Zwischenräumen und stellt Durchlässigkeit und Offenheit her. Die „giebelständigen“ Gebäude schaffen eine abwechslungsreiche Raumabfolge. Zur nördlichen Grundstücksgrenze nimmt die Bebauung gebührenden Abstand zu der kleinteiligen Nachbarbebauung. Ein Grüngürtel mit schützenswerten Baumreihen findet sich dort. Durch die vor- und rückspringenden Baukörper entsteht eine räumlich abwechslungsreiche und sich mit der Landschaft verzahnende Raumabfolge.

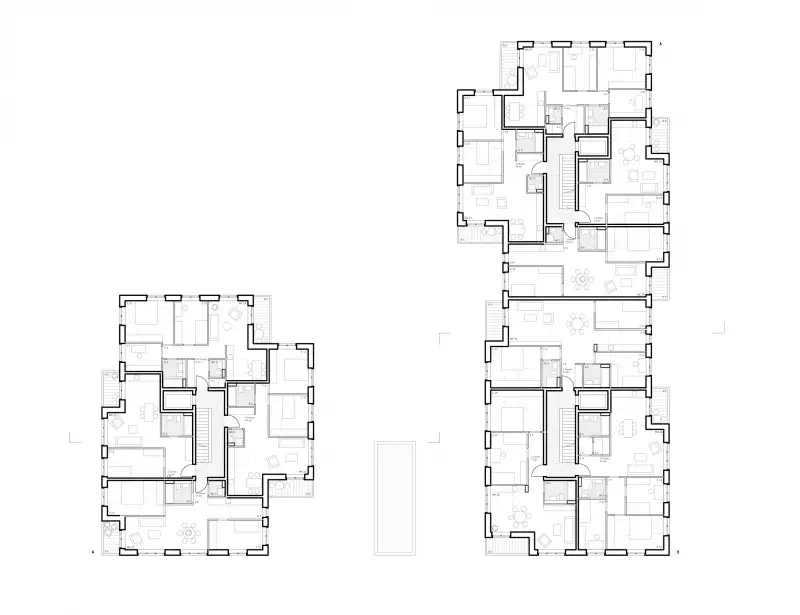

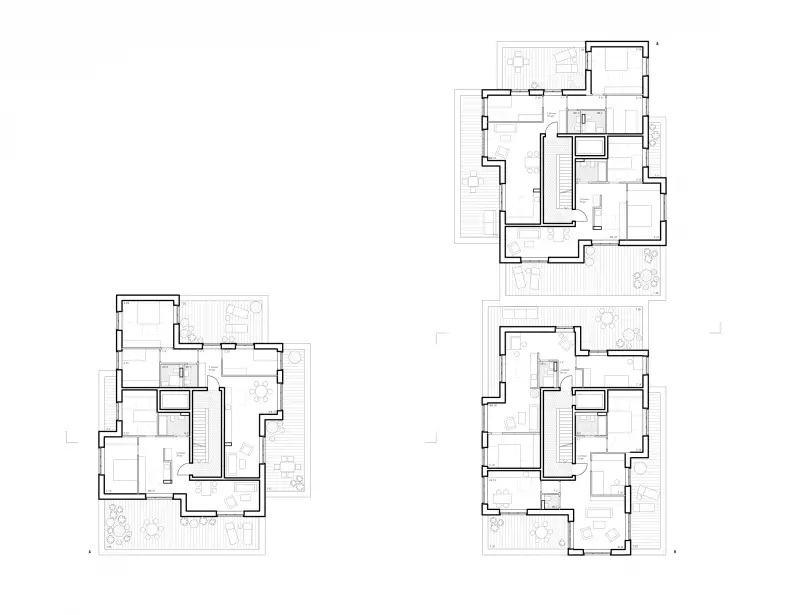

Die Block-, Zeilen- und Mäanderstrukturen setzen sich aus einem ähnlichen Gebäudetypus zusammen. Die einzigen Varianten bilden die unterscheidliche Behandlung der Nord-Süd oder Ost-West-Orientierung und die Ecktypen. Die Gebäude präsentieren sich mit einer städtischen Aussenseite, die mit Loggien und Erker gegliedert wird und einer Innen- oder Hofseite mit Balkonen. Jeder Gebäudetyp bietet die Möglichkeit den Wohnungsmix durch Schalträume anzupassen.

Die offene Bebauung mit Punkthäusern schafft mit einfachen Mitteln räumlichen Abwechslungsreichtum und verspricht, trotz Wiederholung der Bausteine, ein stadträumlich spannungsreiches Wohnumfeld. Die Architektur zeichnet sich durch Einfachheit aus und erinnert an Berliner Siedlungsbauten der Moderne. Die Baukörper werden durch ihre Tiefenstaffelung und durch die Anordnung der Balkone räumlich abwechslungsreich und bauplastisch gestaltet. Mit der Platzierung der Balkone verzahnen sich die verspringenden Fassadenebenen und an Gebäudeecken wird das Volumen gebrochen und aufgelockert. Die Bauplastik wird durch unterschiedliche Farbkombinationen gesteigert und damit auch die situative Unterschiedlichkeit unterstützt.