| Ort | München Freiham |

|---|---|

| Fläche | GF 17.300 m2 |

| Auslober | Wohnbaugenossenschaft wagnis eG |

| Gebäudetechnik | Ingenieurbüro Hausladen / Elisabeth Endres |

| Datum | 2018 |

| Mitarbeit | Ina-Maria Schmidbauer, Patrick von Ridder, Peter Scheller, Dorian Cani, Björn Swedjemark |

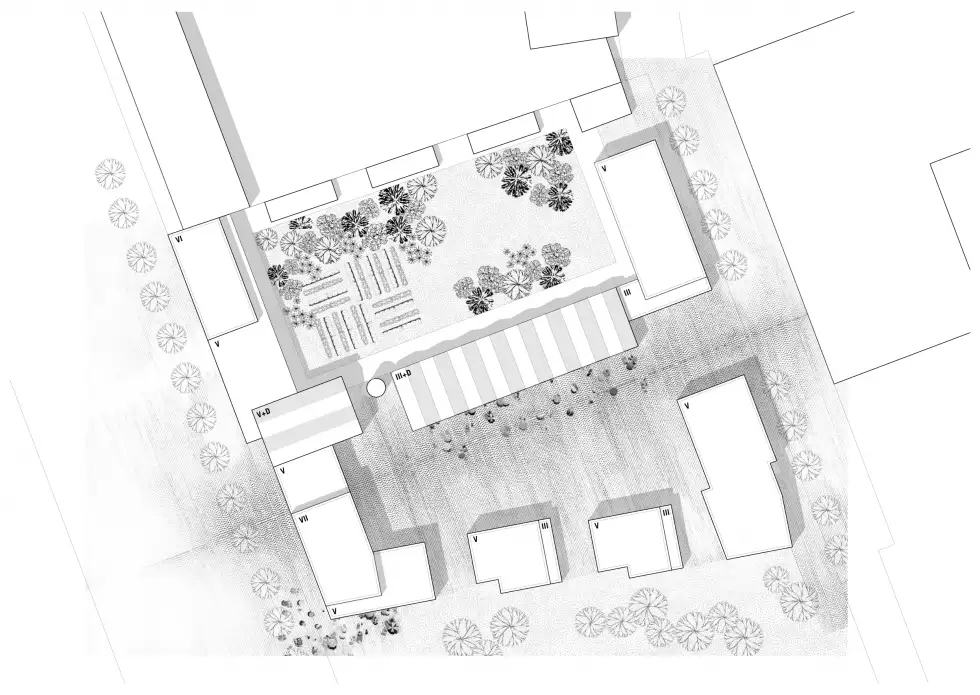

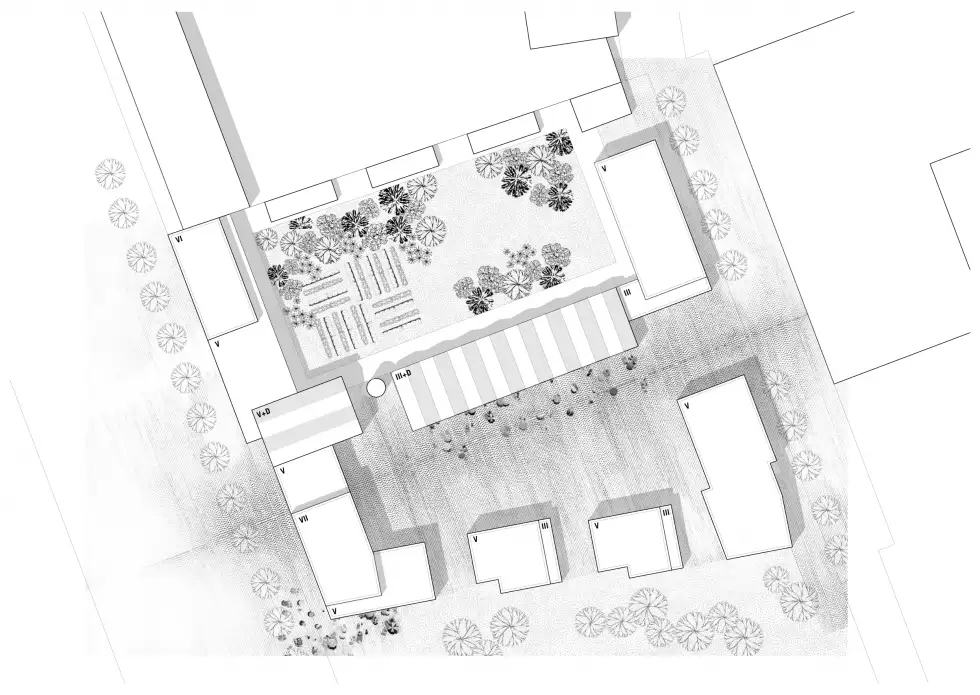

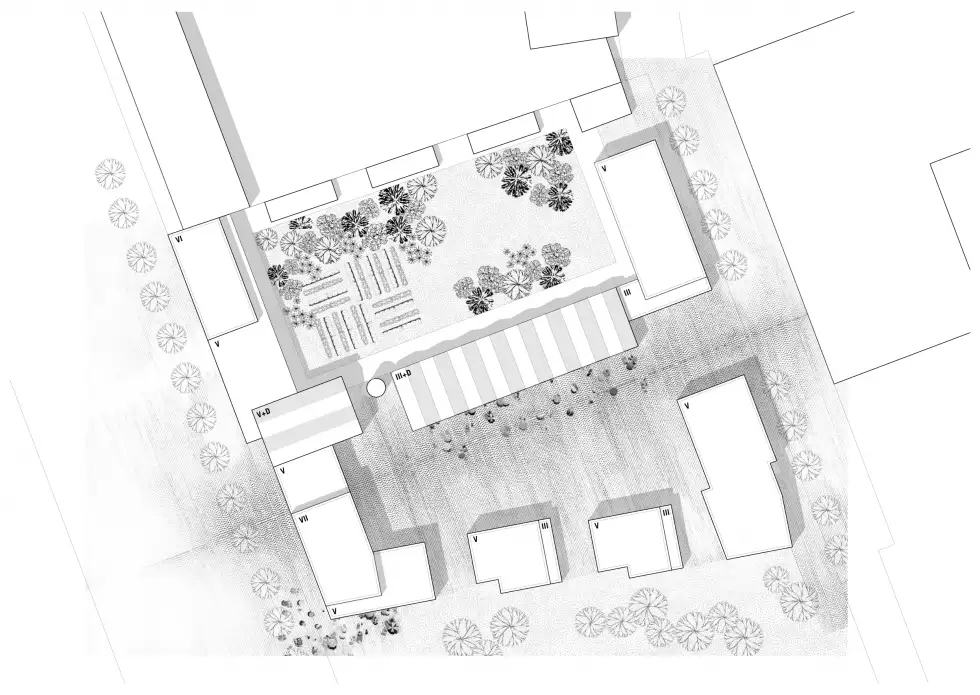

Der Entwurfsidee des niederländischen Büros West 8 folgend, wurde Freiham zunächst aus den städtischen Grünräumen heraus als eine Art verdichtete Gartenstadt gedacht. Die große, baumbestandene Allee gliedert zusammen mit den quer verlaufenden Parkstreifen und den Grünräume den Stadtteil. Offene Bausteine werden mit verschiedenen Typologien besetzt und mit ost-west verlaufenden Wegebeziehungen bestimmen sie den stadträumlichen Charakter. Zur großen Straße hin ist eine geschlossenen Bebauung vorgesehen. Aber auch hier weist die Baulinie auf den Wunsch der Verfasser nach einer abwechslungsreichen Straßenfassade, die aus einzelnen Gebäuden gefügt ist.

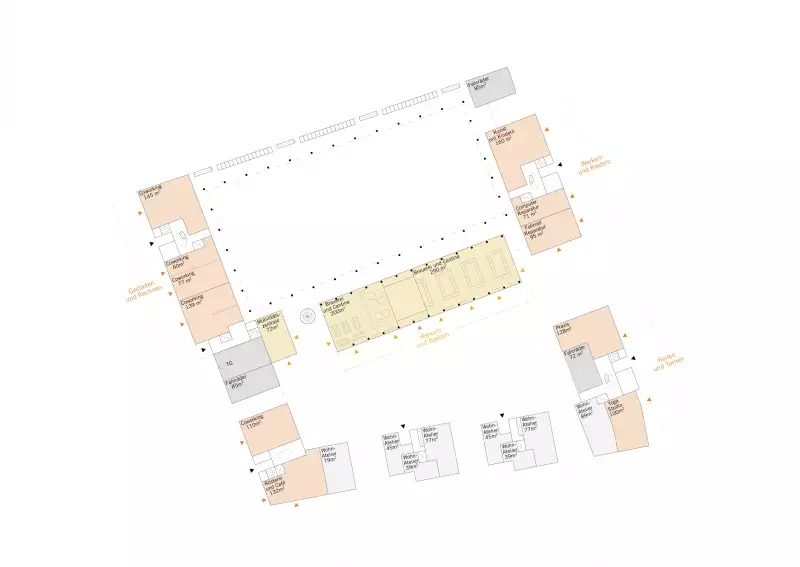

Der Begriff „Zusammen“, der uns für das Selbstverständnis der wagnis elementar erscheint, soll uns weiter durch die Entwicklung des Konzeptes begleiten. In dieser Nachbarschaft soll und kann die Genosschenschaft wagnis ein wichtiger Partner sein. Die Gebosssen sind die Bewohner eines integrativer Bausteines, die in die nachbarschaft vermitteln als - ein städtisches Projekt der Vielen. Ein durchgängig (un)gleiches Ganzes entsteht. Ein Arrangement der Möglichkeiten, der unterschiedlichen Qualitäten und Lagen soll den Stadtraum prägen. Diese Lagen bestimmen die beschriebenen Nachbarschaften und auch unsere Interpretation des städtebaulichen Entwurfs. Der im Inneren des Perimeters festgesetzte, dreigeschossige Baustein trennt räumlich zwei unterschiedliche Teilräume und wird zur Mitte der Überlegungen.

Im Süden entsteht durch die Festschreibung der öffentlichen Durchwegung eine lebendige Piazetta. Gemeinsames Kochen und Essen, Brauen und Trinken, Rösten, Basteln, Reparieren, Programmieren, Verkaufen und Kaufen bestimmen den Raum. Im Norden erinnert der umschlossene Gartenhof mit seiner umlaufenden Pergola an einen „hortus conculusus“. Als Ort der Ruhe, der Produktion, der Langsamkeit, des Werdens und Wachsens ist er ein Gartenraum für alle. Wildnis und Ordnung werden verhandelt: Baum, Blume und Rübe kommen gleichermaßen zu Ihrem Recht. Dazwischen, auf dem Dach des Markthallengebäudes, findet sich eine Orangerie, ein kollektiver Wintergarten.

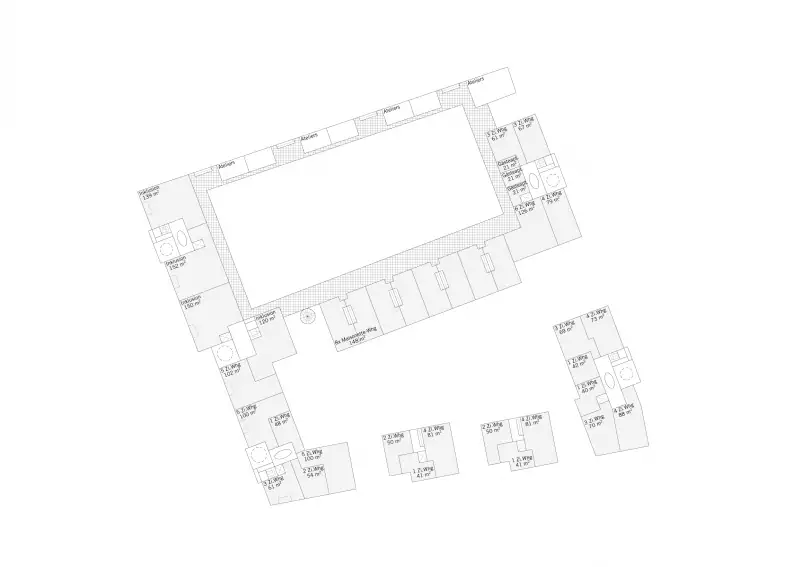

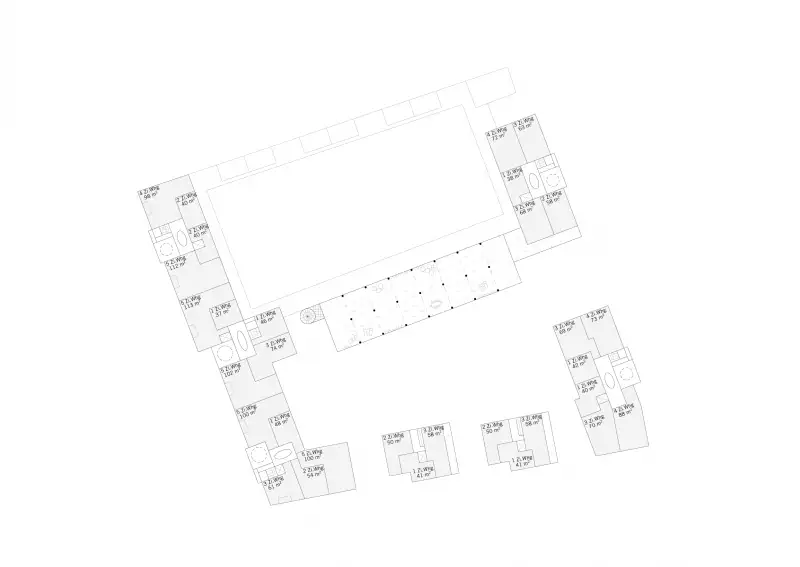

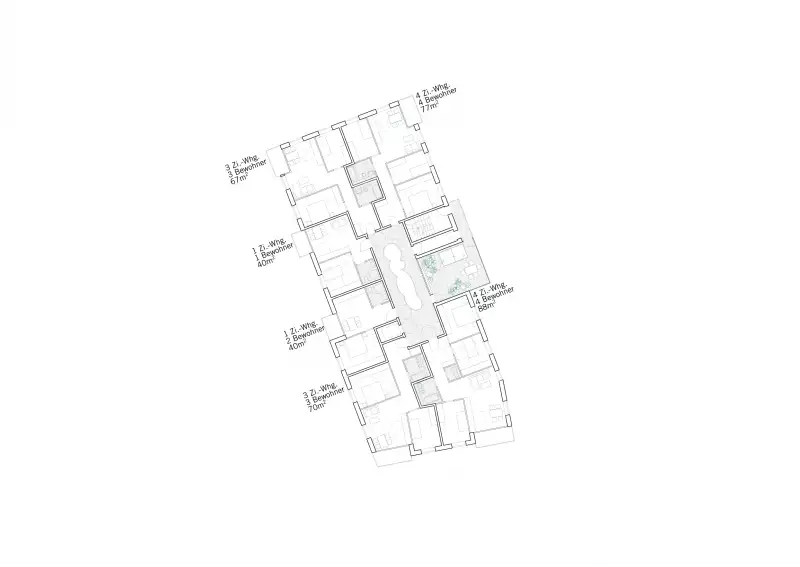

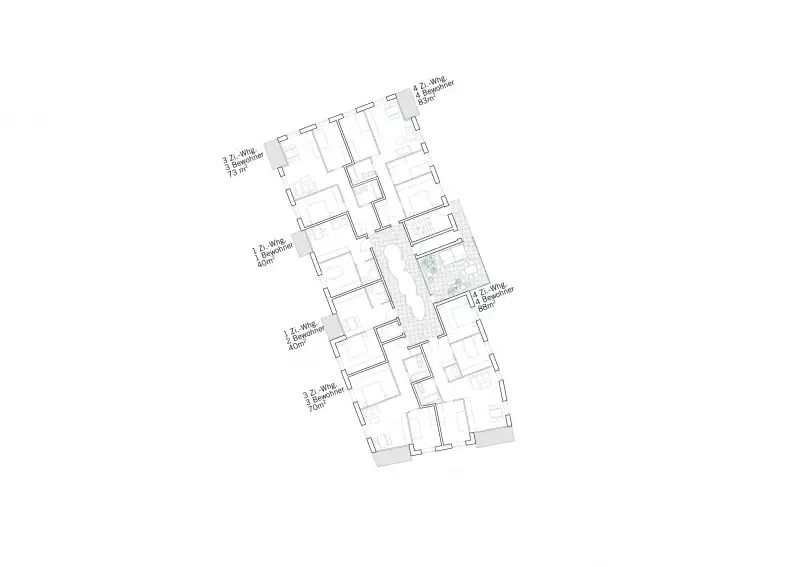

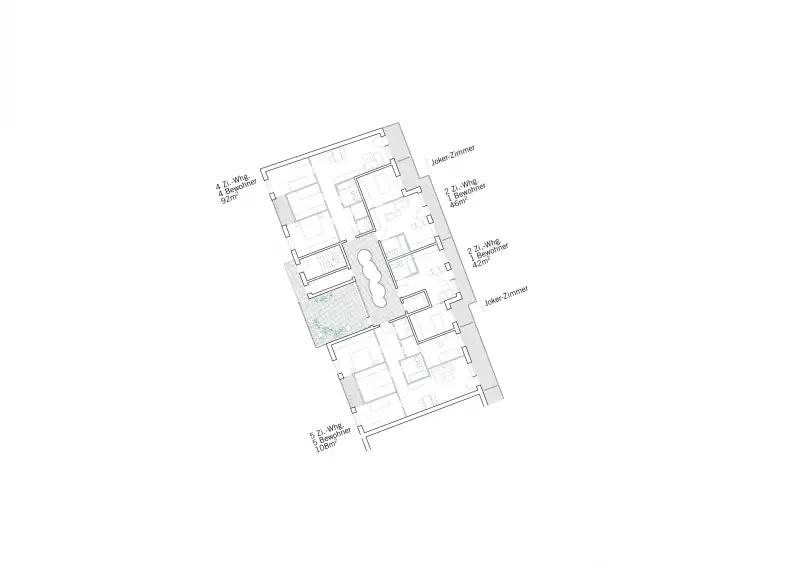

Die Häuser ordnen sich nach verschiedenen Qualitäten und Atmosphären des Stadtraums. Die Gebäude umstellen das neue Quartier: Stadthäuser wechseln sich mit Hofhäusern ab, Orte der Produktion mit Wohnungen und Dachgärten. Man betritt alle Häuser von der Straße. Über eine großzügige, zweigeschossige Halle erreicht man die Wohnungen. Diese Hallen bilden das Entrée und ergänzen sich räumlich mit den ebenfalls zweigeschossigen „Gartenzimmern“ der Häuser. Eine räumliche Verschränkung der Hausgemeinschaft entsteht. Spännererschließungen lassen zahlreiche unterschiedliche Wohnungsgrößen zu.

Um den Garten herum, im ersten Geschoß entstehten Gartenclusterwohnungen, eine vernetzbare Hausgemeinschaft. Auch die Gästeappartements sind in dieses Raumgeflecht integrierbar. Die einzelnen Häuser sind entlang der Aubinger Allee als einzelne Adressen ablesbar. Die regalartige Gestaltung der Fassaden mit flexiblen Füllungen von Fenstern und Austritten schafft in der lebendigen Abwechslung eine gewisse Konstanz. Die zweigeschossigen Gartenräume sind nach Südwesten orientiert und gliedern zusätzlich die Fassade.